Silence, on asphyxie l'histoire

Analyse, Opinions • 4 septembre 2023 • Alpha Seck

⏳ 7 min de lecture

Image source: Les Concernés

Annoncé comme le roman « confluent » de l’errance littéraire de son auteur, Saharienne Indigo n’aura pas survécu – du moins pour l’instant – à la malédiction de celles et ceux qui s’aventurent sur la laborieuse piste de la réhabilitation des victimes du régime de Sékou Touré. Le feu de leur désir d’accomplir ce devoir de mémoire, noyé dans la dévorante envie de toucher et d’éveiller les âmes, même les plus insensibles au sujet, finit par dire bonjour à l’eau des régimes qui se succèdent et se ressemblent : il n’est jamais rien d’autre que cendre sous lequel ahanent leurs louables efforts. Mais ne précipitons pas les choses, allons-y doucement.

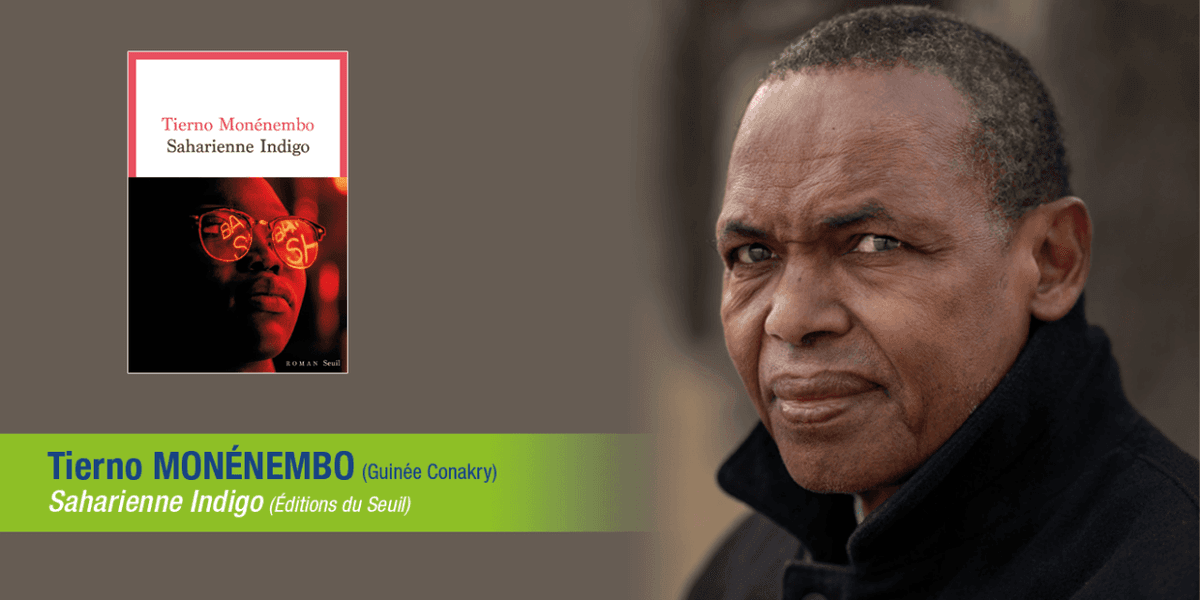

Le 7 janvier de l’an dernier, paraissait Saharienne Indigo (sélectionné parmi les dix romans finalistes du prix des cinq continents 2022), quatorzième roman de l’emblématique Tierno Monénembo, prix Renaudot pour Le roi de Kahel (2008), Grand Prix de la francophonie 2017 pour l’ensemble de son œuvre.

Mais de quoi Saharienne Indigo est-il le nom ? Le roman met en scène deux femmes, Véronique Bangoura et Mme Corre, sa voisine dans le 5ème arrondissement de Paris. Leurs conversations, de plus en plus intimes, exhument le tragique passé qu’elles ont vécu, aussi bien en France qu’en Guinée, dont le point de départ est le tristement célèbre Camp Boiro. La vie de Véronique Bangoura bascule quand elle tue celui qu’elle croit être son père à seulement 15 ans, avant de s’enfuir. Elle connaît la peur, la panique et le stress qui talonnent les pas d’un fuyard, d’autant plus qu’un mystérieux homme, habillé en saharienne indigo, semble la suivre où qu’elle aille. De bout en bout, à travers une intrigue diablement romanesque et riche en péripéties, le tout dans un style dont les parois sont à la fois douces et moelleuses, subtilement poétiques, Tierno Monénembo étale, sans jamais juger cependant, toute l’horreur, toute la balourdise et toute la déshumanisation qu’a contenues ce sinistre endroit où Sékou Touré jetait les ennemis supposés et réels de ce qu’il aimait pompeusement appeler la « révolution guinéenne ». Mais ce serait une erreur que de se limiter là : il s’agit surtout dans ce roman de la survivance d’un traumatisme qui, au lieu de faiblir, trouve, à travers les générations qui se succèdent, une puissante sève dont il se nourrit.

C’est peu dire que tout le monde devrait s’empresser de le lire ce roman, car en Guinée, le passé, hélas, ne se lit pas : il est toujours trafiqué, asphyxié, enfermé, escamoté, pris en otage. Et même s’il n’est pas un livre d’histoire – c’est un roman –, ce roman arrive à finement décrire l’atmosphère dans laquelle les choses se passaient. À bien des égards, il égaye, permet de mesurer la profondeur de l’horreur. En revanche, au risque de passer pour une fleur bleue, que le lecteur zélé ne s’imagine pas que Saharienne Indigo ferait grand bruit ; que Guinéens et Guinéennes en parleraient à s’égosiller. Plus d’un an après sa sortie, on a beau scruter d’un œil inquisiteur les grands médias – privés et publics – du pays, aucun ne daigne en parler. Ni la RTG, ni Hadafo Médias, ni Djoma Médias, pour ne citer que ceux-là. Même le fameux salon du livre de Conakry, organisé par les éditions L’harmattan Guinée au mois d’avril de l’année dernière, dont le thème était « Sauvegarde du patrimoine et paix sociale », n’en parlera pas. C’est dire le désintérêt qu’un tel sujet, pourtant essentiel, peut engendrer à tous les niveaux en Guinée.

Dans l’émission L’invité de Patrick Simonin le 6 janvier 2022, Tierno Monénembo s’en prenait viscéralement aux historiens guinéens qu’il accuse de n’avoir jamais effectué leur travail. Sur le plateau, il ne cache pas son enthousiasme face aux premiers actes forts que pose le nouveau président guinéen, le colonel Mamadi Doumbouya, premier chef à se recueillir sur la tombe des martyrs de la Première République – entendons là, les victimes du funeste Camp Boiro. Enthousiasme à la longévité d’un feu de paille, car l’auteur déchante vite, très vite lorsque le président putschiste, décidément inscrit dans une ineffable entreprise de s’attirer les faveurs des victimes et bourreaux pour se légitimer quelque part, donne le nom de celui qu’on appelle affectueusement « le père de l’indépendance » à l’aéroport international de Conakry. Les frictions entre lui et son premier ministre, Mohamed Béavogui, lequel entretient des liens de parenté avec Diallo Telli – ancien secrétaire général de l’Organisation de l’unité africaine, victime phare du Camp Boiro –, sont vues et commentées partout. Est-ce pour cela que ce dernier n’occupe plus son poste ? Tierno Monénembo, en colère, prend la parole pour dénoncer cet acte qui, il le sait, n’est pas de bon augure – à défaut de ne rien augurer de bon.

Le nouvel homme fort du pays, contrairement à ses prédécesseurs, a su s’attaquer à l’une des racines du mal guinéen, quitte à multiplier par deux le nombre de frustrés. L’euphorie de la délivrance du joug du régime d’Alpha Condé désormais derrière, le peuple de Guinée, très émotionnel, redescend sur terre après que son messie, le colonel Mamadi Doumbouya, s’est révélé du même acabit que les anciens. Mais c’est un peuple dont la déception constitue la seule récompense que ses dirigeants ne lui ont jamais offerte. Surpris ? Peut-être oui, car tout rêveur garde l’espoir, même s’il est chimérique, de voir son rêve devenir réalité. Choqué ? Certainement pas, dans la mesure où il est habitué à être déçu : à force d’avoir été trop dites, les belles paroles s’émoussent et ne sont plus que vacarme aux oreilles d’un cadavre. Le peuple de Guinée s’y fait, comme toujours. Quelques chantiers annoncés çà et là, l’organisation du procès du massacre du 28 septembre 2009, la revalorisation trompeuse des bourses d’études et autres actions loin de venir à bout de son problème, voilà qui est suffisant à éloigner l’esprit esquinté tant par les difficultés quotidiennes que par les problèmes socioéconomiques qui vont croissants, du peuple guinéen de l’essentiel, de l’essence : que son histoire et sa mémoire lui soient restituées sans parti pris, dans une totale impartialité. Car après tout, à quoi peut aspirer un peuple dont l’histoire comporte plusieurs versions, dont la mémoire n’est qu’un champ de mosaïques éparses ? Il est facilement manipulable et donc, enclin à tout accepter, à subir sans rechigner, à souffrir, à mourir pour trois fois rien. Pour savoir où l’on va, il est nécessaire de savoir d’où l’on vient.

Si les premiers pas du colonel Mamadi Doumbouya ont été salués, il faut dire que la question des victimes du Camp Boiro demeure sans suite, sans réponse – voire sans issue ? Et Saharienne Indigo, en dépit de ses bonnes intentions, n’y peut rien. C’est ainsi. Il rejoint, de fait, la cohorte des voix étouffées parce qu’elles ont eu l’audace de s’élever autour d’un sujet qu’on voudrait laisser à sa place : dans le passé. Mais, peut-on avancer et bâtir un pays dans le mensonge, le mépris, la falsification, la rancœur et l’injustice ? Si le sujet est considéré comme brûlant tel le feu, doit-on pour autant l’éviter ? S’est-on une fois brûlé la bouche en prononçant le mot feu ?

À la lumière des réalités actuelles de la Guinée, le célèbre « Nous préférons la liberté dans la pauvreté à l’opulence dans l’esclavage » de Sékou Touré n’est plus que caduque, démodé, archaïque, désuet, vétuste. Rien d’autre que le manifeste d’une fierté à l’ossature forgée de tueries et de massacres. A sa place, on devrait désormais dire ceci : nous préférons la justice impartiale dans la souffrance quotidienne, à l’espoir utopique d’un développement dans l’iniquité totale.

À propos de l'auteur

Alpha Seck

N/A

Articles Similaires

Chargement...

Commentaires

Chargement...